書物の庭|戸田勝久

29|河東碧梧桐の手書き句集

『碧梧桐百句選』

河東碧梧桐が自選の百句を墨書した肉筆本、110部制作記番無し、取次は三昧発行所、桐共箱入り、一部30圓、大正14年から昭和2年にかけて制作された、本書は大正15年10月書、本文は縦32cm×横41cmの耳付き楮紙25丁、題扉1丁、巻末遊び紙1丁で合計27丁、未綴じ

以前、書物の庭 5 「碧梧桐本4冊」で取り上げた近代の俳人書家河東碧梧桐。その折に紹介した彼のプロフィールを以下に再録。

河東碧梧桐(カワヒガシ ヘキゴトウ 明治6年・1873年〜昭和12年・1937年)松山生まれ東京にて没、兄鍛の友人正岡子規から野球と俳句を教わる。

俳人、書家、随筆家、蕪村研究家、旅行家、山岳登山家など多彩な面を持つ人でそれぞれに独自の素晴らしい業績がありながら、現在正しく評価されているとは言い難い。

今回の「河東碧梧桐の手書き句集」は、大正14年10月17日小石川植物園で催された河東碧梧桐夫妻の銀婚祝賀会席上にて『碧梧桐百句選』100部の揮毫が発表され一部30圓で購入希望が募られた内の一冊。

俳人が自選した100句を自筆し、句集に仕立て100部を頒布するとの企画は合計1万句を書くわけで、多様な書の姿を書ける凄腕の書家である碧梧桐にしかできそうに無い話だ。

大正14年から始めて一体いつ100部が書き終えられたかは、定かでないが、俳句誌『三昧』昭和2年2月24号の巻末に『碧梧桐百句選』の和紙がまだあるので追加十部の註文を受け付けるとの広告があり「二年がかりでまだ卒業いたしませぬ平に遅延の儀をお詫び申し上げます」との記述が見える。

俳句作り、雑誌編集、文筆活動、各地での句会などをこなしながら、約2年程かけて銀婚記念本『碧梧桐百句選』100部を書いたのだろう。

『碧梧桐百句選』は俳人が自選100句を自筆しているところに大きな意味がある。書家として自らの地位を確立していた彼にして初めて可能な句集制作だ。

「書が文学である」ことを知っている彼の自句自解本とも言うべき碧梧桐肉筆句集。

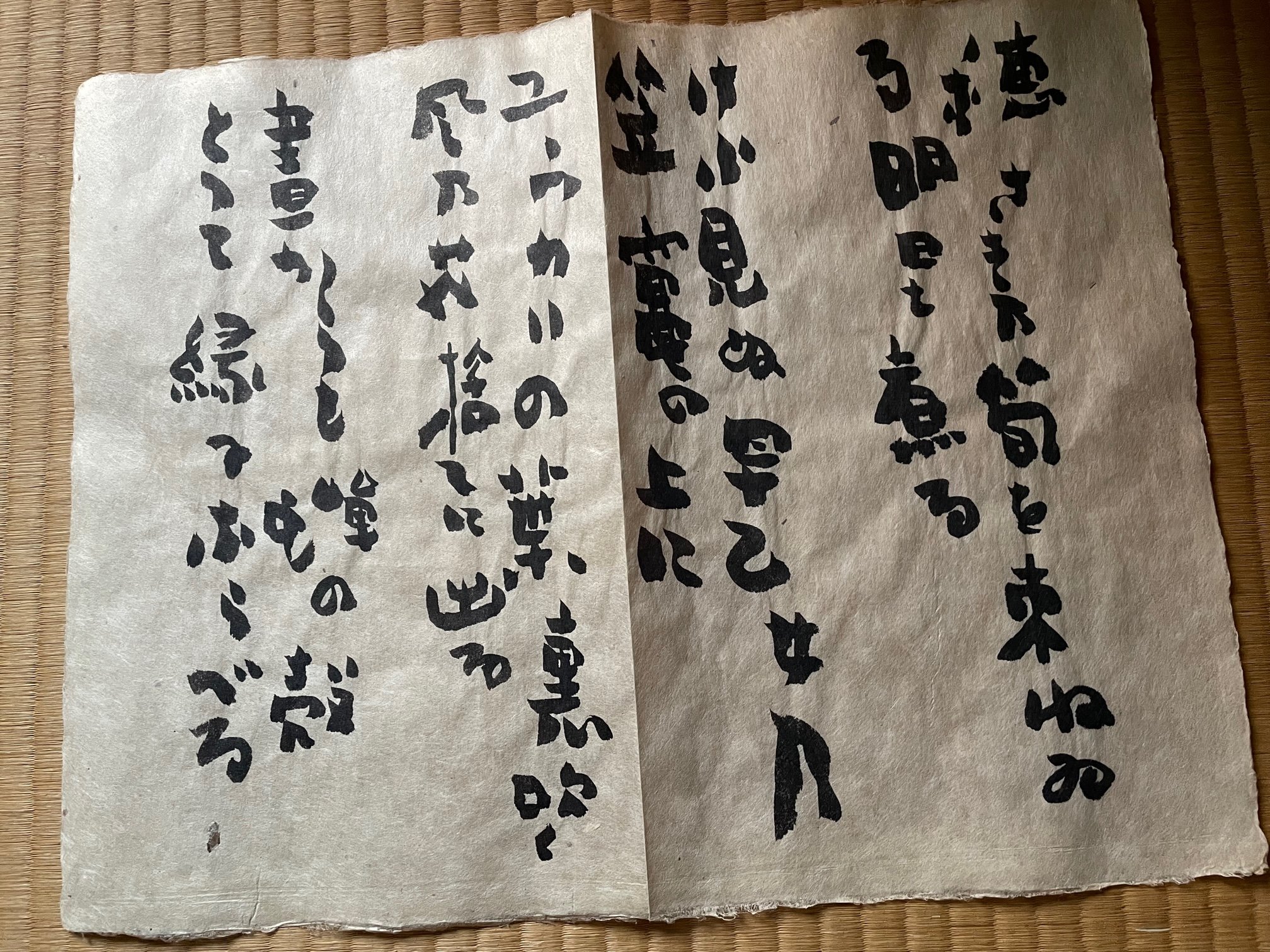

100句をそれぞれ違った書きぶりで表現しているので、書表現の変化を見るため全頁の写真を載せている。それぞれの紙にはノンブルが無いため意図された順序が不明なので、桐箱に入っていた順番通りに並べておいた。

本書は活字本では無いので、現存する他本とは内容や書きぶりの違いがある。書家で碧梧桐研究家の故島田三光氏御所蔵の2部が『革新の書人 河東碧梧桐』思文閣出版2009年刊に確認できる。これらと家蔵本を含めて現在私が知るのは3部だけ。制作から約100年を経てあと何部が現存しているのだろうか。

後世への記録としてこの自筆本『碧梧桐百句選』をインターネット空間に置いておく。

全く読めない書では無いので、誌面の雑然さを避けるため敢えて俳句の翻刻はしていない。

『碧梧桐俳句集』(岩波文庫 緑166-2)などを開きながら自筆と対照してこれらの句と独特な書を味わって頂ければ幸甚だ。

桐箱題字と本文扉の題字「大正十四年十月 銀婚記念 碧梧桐 大正十五年十月書」と最終頁に奥付として記される

本書には、大正15年の書とは書風が違う明治41年頃書かれた碧梧桐の句稿が一枚入っていた。

現在入手が容易な碧梧桐句集は『碧梧桐俳句集』(岩波文庫 緑166-2)と『碧梧桐全句集』蝸牛社、1992年刊。

戸田勝久(とだかつひさ)

画家。アクリル画と水墨画で東西の境が無い「詩の絵画化」を目指している。古書と掛軸とギターを栄養にして六甲山で暮らす。

< 28|優しき和蘭人画家 を読む