書物の庭|戸田勝久

28|優しき和蘭人画家

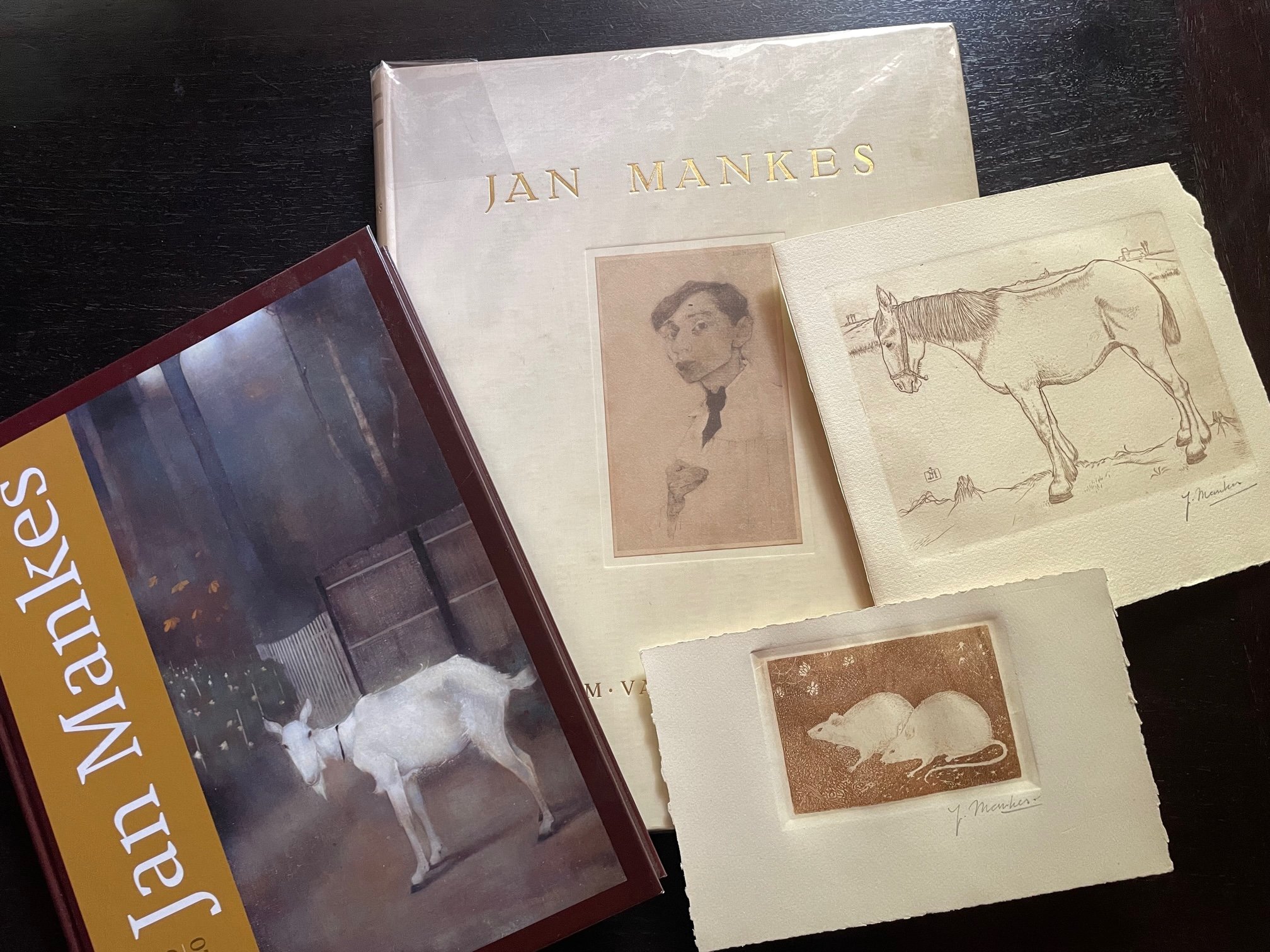

新旧2冊の『ヤン・マンケス画集』と彼の銅版画2種Jan Mankes/ヤン・マンケス(1889年〜1920年)

未だに日本には全く紹介されていないオランダ人画家、版画家。ほぼ独学で油彩と版画技法を習得して、約10年間の制作活動の後30歳で亡くなった。故国では生前から高く評価され、北方ルネッサンス、フェルメール、レンブラント、ゴッホを擁するオランダ絵画界において「オランダで一番穏やかで優しい画家」と称されている。

10年程前、私が初めて彼の作品に出会ったのはインターネット上でのこと。青い並木の風景画で背の高い木が地平線に向かって小さくなって行き、地上の小径には2つ並んだ小さな人影。繊細でノスタルジックな青色の空、そこに漂う静かな雰囲気に惹かれて検索してみれば、1920年に若くして他界したオランダ人画家、ヤン・マンケスの絵だった。

“Bomenriji” 1915、油彩、 69x52cmさらに検索して出てくる油彩画作品は色彩、構図など全て心に残る佳品ばかり。フクロウ、動物、人物、静物、風景のどれもが気になるので、画集や資料を探してみたが、日本語の文献は皆無。

1920年に亡くなるまで大小10回の個展が開かれ、オランダでは有名画家で没後3年には回顧展と共に立派な画集が出され、その後も現在に至るまでオランダ国内で10回ほど展覧会があったのに彼の絵は日本には全く紹介されていない未知の画家だった。

“Grote uil op scherm ” 1913, 油彩, 46.5x31.5cmどうしても画集が欲しくて探したら1927年出版のオリジナル版画付き100部限定版がありすぐに註文した。

オランダ語版なので、翻訳ソフトを使いながら少しずつ読み進めた。

その後2007年のマンケス展の際に出されたカラー版の総作品目録をオランダの書店から取り寄せて見れば、18歳からの10年間に油彩画185点、デッサン188点、版画54点を遺した人生だった。

マンケスは晩年、木版画、石版画、銅版画など版画制作に力を注ぎ、人気版画家として一家を成していた。ふとしたご縁でオランダ人マンケスコレクターのご子息から彼の版画を2点頒けて頂く事ができた。

1920年スペイン風邪で彼が亡くなって100年後の2020年コロナ禍の最中、オランダでは「マンケス没後100年記念展覧会」が開かれ多くの作品が一堂に集められた。その機会に是非作品を間近にこの眼で見ようと旅行を計画したが、緊急事態宣言で渡航不可能となってしまった。

今後も日本で彼の展覧会が開かれる可能性は殆ど無いので、足が動く内に必ずオランダに行きマンケス作品の前に立とうと決めている。

少し長いが本邦未紹介の画家なので、オランダ語文献からのマンケスの年譜を以下に。

1889年8月15日、オランダ北東部の片田舎メッペルで税務署長家庭の3人兄弟の末っ子として生まれた。

1904年、高校を中退し、住宅塗装の助手として最初の仕事を始める。同年8月父親の転勤のため家族 とともにフェルメールの街デルフトに移住。ドラッグストアで働き、 ステンドグラス工房「プリンセンホフ」で働いていたデザイナー兼職人のヘルマン・フェルドハウ(1878-1954)から初めて絵のレッスンを受けた。

1905年、デルフトのステンドグラス工房プリンセンホフで見習いとして受け入れられる。

1905年〜07年、ハーグ視覚藝術アカデミーで装飾描画の夜間コースで絵の訓練をする。1年目(版画や静物画から デッサン)を修了するが、極度の近視のためモデルが正しく見えないので、2年目 (石膏模型からデッサン)を途中で終了し、この頃から自宅で自分のために絵を描き始める。

小さなサイズの静物画を練習。工房の友人トゥーンベルグと日曜日毎に、デルフトからハーグまで片道2時間歩きマウリッツハイス美術館とメスダグ美術館を訪れホルバイン、フェルメール、ファブリティウス、デューラー、ハーグ派、バルビゾン派の 作品を鑑賞し、特に写実的な象徴派の雰囲気があるマチス・マリスの作品に感銘を受ける。ハーグとデルフトの古美術商の展示会にも足を運び販売されている古画や古版画から眼を肥やし勉強する。

1908年、デルフトの画家で腐蝕銅版画家のアントゥーン・デルクゼン・ファン・アンゲ・レン (1878-1961)に作品を見てもらい「アーティストになりなさい」との彼のアドバイスに従い、7月中旬に工房プリンセンホフを辞め、すぐに独立し実家の屋根裏に設けたアトリエで一日中仕事をし、鶏やウサギを檻で飼いながら動物作品などを制作し、彼の画家としてのキャリアが始まる。

1909年、父親の退職後、5月に家族とともにフリースラント州 南東部の片田舎クニッペに移住し、両親と一緒に、戸建住宅に住む。家の裏手の彼のアトリエからは鶏小屋、川、 ヤギ小屋のある庭園を見渡すことができた。

マンケスは地方の町クニッペから大都市ハーグへ定期的に旅行を続け、 美術界での人脈を広げ続けた。10月にハーグの美術商ヤン・シューラー(1871-1915)と出会い、意気投合し、シューラーはそれ以降のマンケス作品を全て購入し、ハーグで個展を企画する。

また、ハーグの裕福な葉巻販売商で絵画収集家A.A.M.パウエルズ (1875-1952) と知り合い、終生の後援者を得る。

パウエルズはマンケス作品への理解あるパトロンとして、都会から離れて住むマンケスに定期的に絵画の最新資料、展覧会のカタログ、芸術作品の複製、 版画、静物画や(生きている)動物(鳥、 ネズミ、魚など)を彼に送ってきた。その見返りとして、マンケスはパウウェルズに作品を寄贈している。長年に亘って、パウエルズは彼の版画作品のほぼ全てを取得することが出来た。

1910年〜18年、マンケスとパウエルズは熱心に文通を続けて、今に残された画家の手紙はマンケス研究の貴重な資料となっている。

好意的な美術商シューラーの努力のおかげでマンケスの作品は徐々に世間に知られるようになったが、残念ながら1915年シューラーが結核のため44歳で亡くなりマンケスは二人三脚で歩んで来た画商を失う。

1915年9月30日前年に婚約していたヨーロッパとオランダ史上初の女性牧師となった神学者アニー・ゼルニケと結婚し、大都市ハーグに住む。

1916年1月末、マンケスは結核の最初の症状を示し、2か月間寝たきりになり、5月にはやや回復したが、海浜地ハーグから東の内陸地エールベークに転地療養する。

1918年3月に息子ベイントが 生まれ、10月に妻アニーはアムステルダムで神学の博士号を取得した。(彼女はヤンの没後再び牧師となり、ヤンの作品の展覧会や顕彰を続けて1972 年に84歳で亡くなった)

第一次世界大戦下に殆どのマンケス作品が制作された。その困難な社会状況にも関わらず彼の油彩画、版画作品は美術市場で好評を博して美術館やコレクター達が買い求めた。

「芸術は精神性の表現である」と言ったキリスト教社会主義者で、反軍国主義者で、菜食主義者の画家ヤン・マンケスが肺結核とスペイン風邪により1920年4月23日にエールベークの自宅で30歳で亡くなった時、全ての新聞の地方紙と全国紙がこの芸術家と彼の作品を追悼した。

最初のヤン・マンケス画集(1923年)の1927年再版編集本

“Jan Mankes”

Albert Plasschaert en Just Havelaar著、Annie Mankes-Zernike序文、J.A.A.M. Van ES - Wassennaar 1927年刊、332x261mm、本文用紙Japan imperial paper、1914年作の木版画「乳搾りの少女」の原版から刷られた版画付き特装限定100部、天金、ハードカバー、白バクラム装、本文60頁の後にノンブル無しで年代別総作品目録、最後にヘリオグラヴュール印刷の図版32点貼り付け画家の没後3年目に回顧展「ヤン・マンケスの名誉展覧会」が1923年2月24日〜3月24日にユトレヒト美術館で 開催された。

この展覧会は美術館付きの画商J. ヴァン・エスがマンケス画集を出すために全国に散らばったマンケス作品を集めて撮影、研究する目的で企画された。

初版は1923年に上梓されたが、絶版になり1927年に初版と同じ仕様で新たに著名な評論家2名の解説と妻ゼルニケのヤンへの愛に満ちた序文、増補改訂された総作品目録を付した内容でヤン・マンケス研究の基礎文献に相応しい書物。

マンケスは生涯25点もの自画像を描いている、これは1913年24歳の油彩画特別版100部限定の100番“Koemelkster” 1914, 木版画, 19.2x14.5cm、原版から刷られたオリジナル版画添付

妻ゼルニケの序文、余白をとった伝統的な版面レイアウト和紙に美しく刷られている1927年時点での油彩画、デッサン、版画の総作品目録“Twee konijntjes” 1909, パネルに油彩、28×40cm、

モノクロ図版だが、繊細なヘリオグラヴュール印刷“Twee geitjes in bos,” 1910、油彩、32×27cm、

身近にいたウサギ、山羊、鳥類がモチーフだった“Vogelnestje Bijok berkenstam” 1910、油彩、15×19.5cm

公募展やコンクールに出す絵を描かなかったので、彼の作品は殆どが小さなサイズのものばかり“Puttertje op bloeiende distel ” 1910、紙に鉛筆、11×8.8cm

“Twee muizen” 1916、ビュラン彫りに腐蝕銅版画、6.7×10.1cm“Aronskelken” 1911、油彩、25.5×21cm

オランダ絵画伝統の深い闇のバックに百合が光るように描かれている“Waterlandschap ” 1912、油彩、22.5×37.5cm

最も早い時期に描かれた風景画“Zelfportret” 1912、油彩、34.5×27cm、23歳の自画像“Vass met jasmijin” 1913、油彩、30×26.5cm

花瓶の輪郭がバックに溶け込んで美しい“Grote uil op scherm” 1913、油彩、46.5×31.5cm

後援者パウエルズから送られて来たフクロウを飼いながら描いた彼の代表作“Bomenrij” 1915、油彩、69×52cm

私が初めて目にした想い出深い作品、父の家に住み散歩を日課にしていたオラニュワウド風景“Wit paard ” 1917、油彩、30.5×36.5cm

自宅近くの荷役の馬、同年同じ構図の銅版画も制作された“Vier muizen” 1916, 腐蝕銅版画にビュラン彫、

憧れのデューラーの版画を研究してに身につけた銅版画技術を駆使した作品近年の研究によるマンケス総作品図録

“Jan Mankes 1889-1920”

Waanders Uitgevers、2007年刊、283×225mm、240頁、ISBN-13 978 99 8332 7この本は、2007年から2008年まで アッセンのドレンツ美術館、スパンブルックのシェリンガ・ リアリズム美術館、モダンアート・アーネムで巡回開催された展覧会 「マンケスの視点」に際して出版された最も充実した作品カタログ。

沢山のカラー図版が嬉しいカタログ“Witte muizen op perkamenten boekband” 1911、油彩、13.5×26.5cm

白ネズミを飼いながら観察していた、彼が描く書物の佇まいが素晴らしい右頁/”Winter in Eerbeek” 1917、油彩、28×37.5cm

晩年を過ごした療養地エールベークの自宅窓から見える雪景色を描いた作品右頁/”Zelfportret met uil” 1911、油彩、20.5×17cm

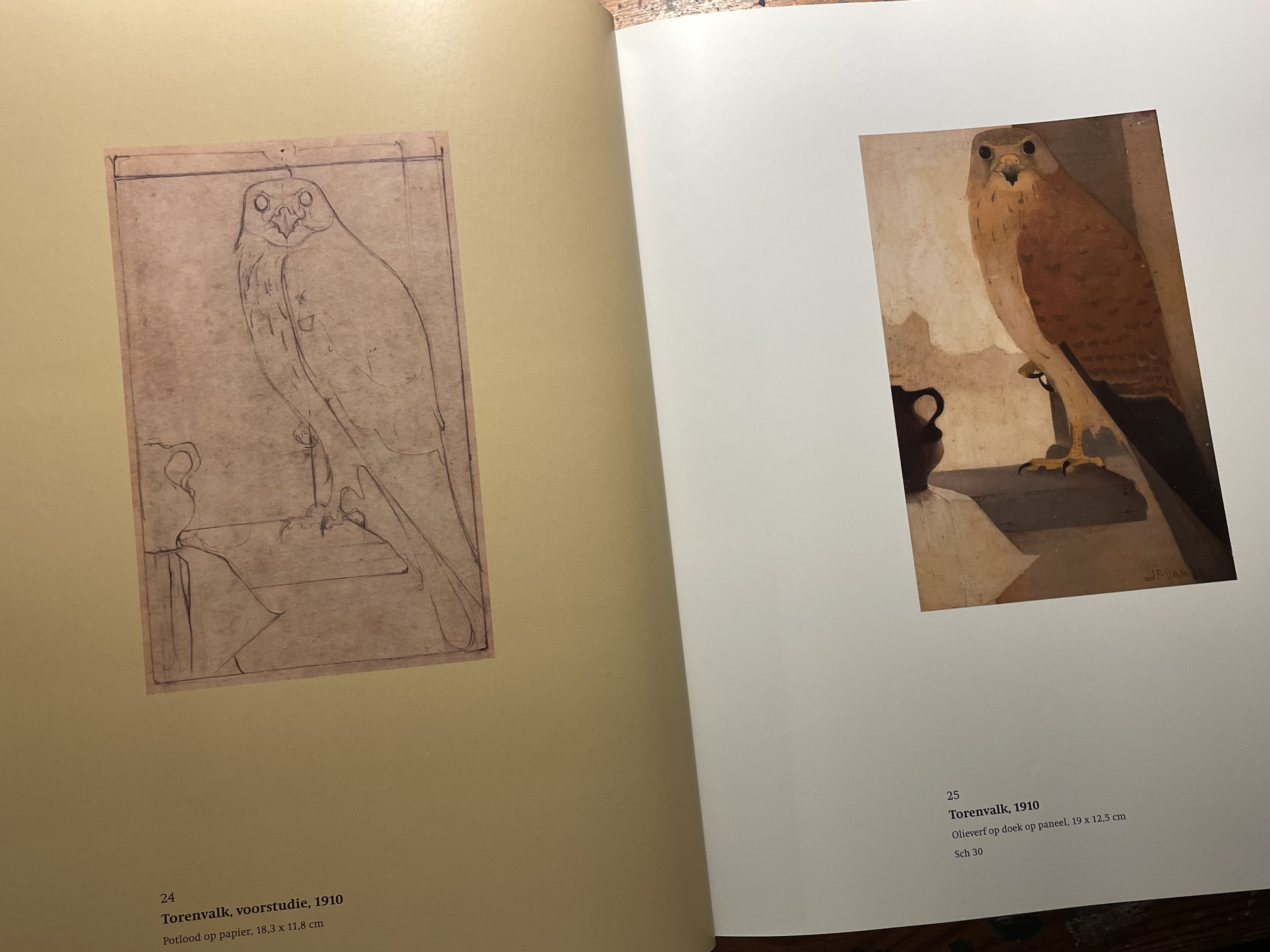

静かな空気感を称えた22歳の自画像、愛鳥のフクロウと共に“Torenvalk” 1910、油彩、19×12.5cm

左頁は作品下絵、右頁は油彩完成作、下絵の段階で構図が緻密に計算されているのが分かる“Vogelnestje bij berkenstram” 1910、油彩、15×19.5cm

具象画でありつつ抽象画の趣を持っているのがマンケス作品の魅力“Liggende boomstronk” 1914、油彩、20.5×36cm

倒木と地面を描き、これも抽象画の趣がある鳥を描いた中でも印象が強い衝立の上のフクロウ、オランダでは良く知られた作品“Gemberpot met dopheide ” 1916、油彩、31×25.5cm

花瓶と花のシリーズの晩年作品、植物の線を描くために唯一明るいバックで描いている“Strand te Scheveningen” 1915、油彩、35×41cm

ハーグのスフェニンゲン海岸の朝の光景、非常に大きく配分された空の微妙な色彩が美しい病床にあるヤン・マンケスと息子 ベイント、亡くなる前年の1919年撮影2007年時点での総作品図録/油彩画185点、デッサン188点、版画54点今後もどこかで作品が発見されてさらに増える事だろう日本で彼の作品を観る事はできないので、版画家としても活躍したマンケスの版画作品を入手してルーペで眺めている。

「2匹の白ねずみ」1916年、6.7×10.1cm

銅板にビュラン直彫の後、腐蝕描画した混合技法、掌にのる小さな作品ながら緻密さと大胆さを備えている最晩年は病床にあるため油彩画の制作が難しくなり、版画に時間を割いて行く。彼の版画は評判を呼んで版画家としての活動が盛んになる。

自ら刷っていたと言う、見事な刷り上がり、銅版画は刷る時のインクの微妙な拭き取り加減で仕上がりにかなりの差が出る「白い馬」1917, engraving

完成した彼の最後の版画作品、エッチング(腐蝕液)を使わずにビュラン(彫版鑿)だけで直に銅板を彫る技法、銅版画技法の中で最も熟練と集中を要し、高度な職人的彫版技術が要求される彼はデューラーのオリジナル木版画やフランスの版画家ブレスダンのエッチング版画を所蔵し、その技法を熱心に研究していた。

一発勝負のビュラン直彫の力強く美しい線、微妙な揺らぎが出てしまう腐蝕版画では出せない線立体表現のための短い線と点描などの過不足ない的確なビュラン彫りは彼の技術的な完成度の高さを示しているマンケスの総作品図録を眺め約10年間の制作を通覧して、最初期の19歳から亡くなる頃28歳までの作品の完成度にムラがなく、スタイルと技法が初期から完成している事に驚かされる。

画家生涯の仕事を辿れば、通常はモチーフの変化と試行錯誤と技術の研鑽、進歩の跡、即ち未熟から成熟して行くさまをつぶさに観る事が出来るが、彼の作品は初期からすでに完成しており、描くべきものをどのように描くべきかが見えていたのだろうかと思えてしまう。最初期の作品と晩年作品が入れ替わっても違和感が無い。

デューラー、ホルバイン、フェルメール、ゴッホ、北斎、ブレスダン、ルドンらの作品から影響を受けてはいるが、どの作品にも未熟な受容は見られず、先輩達からの影響は十分に咀嚼消化されマンケスの栄養となり、彼自身の美しい花と果実が見事に実っている。

全作品の完成度の高さは彼の努力と集中力と情報収集力の結果なのだろうが、モーツァルトのような「天賦の才」と言う事を思わずにはおられない。

日本にはかつて紹介された形跡がないヤン・マンケスだが、戦前の1929年にヨーロッパに遊学した1890年生まれの画家高島野十郎の作品にマンケスの香りと構図の取り方、色彩の傾向と油彩技法に共通の物を強く感じる。

1928年にはマンケス画集が刊行されており、1929年に渡欧した野十郎がそれを観た可能性がなくも無いかとふと想像してしまう。

独学で絵を学んだ同年代の東西2人の私が好きな画家の作品を並べた展覧会を頭の中で妄想している。

ヤン・マンケス作品のほとんどは、オランダ国内の以下の4ヵ所の美術館に所蔵されている。

ゴルセルのモア美術館、ヘーレンフェーンのベルフェデール美術館、アッピンダムのモールマン美術館、そしてアーネム美術館。

この原稿を書いている最中に2025年1月から6月まで過去最大規模の「ヤン・マンケス展」が彼が青年時代を過ごしたクニペ村近くヘーレンフェーンのベルフェデール美術館で開催されるとの情報が入って来た。

私が初めてオランダの土を踏みヤン・マンケス作品の前に立つ日は近そうだ。

戸田勝久(とだかつひさ)

画家。アクリル画と水墨画で東西の境が無い「詩の絵画化」を目指している。古書と掛軸とギターを栄養にして六甲山で暮らす。

< 27|建築家立原道造の詩集 を読む