書物の庭|戸田勝久

17|加藤一雄の限定本三部作

加藤一雄(1905〜1980)美術評論家。明治38年大阪市に生まれる。村上華岳や京都画壇についての美術評論多数と小説二編がある。

私が加藤一雄先生と出会ったのは、大学で「絵画論」を受講した時。フランスの哲学者アランの説を中心に藝術を語られる内容はかなり難解にもかかわらず、狭い教室にびっしりの学生で、大人気の講座だった。ご高齢で時々休講されたので教壇に立たれる先生をみんなで気遣いながら聴講していた。

卒業後、京都寺町二条上ルの「三月書房」に立ち寄った時、本棚に並ぶ書物の背文字にふと「加藤一雄」の名前を認め、手に取ると『無名の南画家(三彩社版)』と言う小説だった。絵画論の先生と同姓同名のこの著者とが結び付かないまま購入して、略歴を見ればまさしくあの加藤先生だった。

その本は、大正、昭和の京都でひっそりと生きた人々を美術に絡めて書かれたやや自伝のようなお話だった。一読してファンになり、在学中に親しく接する事がなかったのを悔やんだが、既に先生は泉下の人だった。

調べると生前刊行された単行本は小説『無名の南画家』と『蘆刈』、『近代日本の絵画』、『土田麦僊、村上華岳画集』と『村上華岳画集』(共著)の5冊だった。没後には大部の美術評論集『京都畫壇周邊』と『雪月花の近代』が上梓されていた。

残された全ての書物を入手して読めば読む程、その文章の奥に潜む味わい深い世界に引き込まれてすっかり「加藤一雄教」の信者のようになってしまった。

左、『無名の南画家』初版 昭和22年/右、三彩社版 昭和54年その後、書物の装画などの仕事をするようになってから旧知の湯川書房主人に昭和22年版の『無名の南画家』を手渡し、この本を湯川さんと一緒に作りたいと提案した。湯川さんは以前からこの小説をご存知だったが初めて読まれて、かなり気に入って下さった。しかし、著者が他界されているので本に署名を入れることが出来ず、「限定本は著者の署名がないと売れにくい」と言われた。

その後、本文を何度も読まれてその魅力に取り憑かれ、さあ作ろうと決断して下さった。

平成9年6月、売れ行きを不安視しながらも100部が上梓されたが、湯川さんの予想に反して良いスタートとなった。

(この本については、「書物の庭14美しい本ー湯川書房の書物」に書いている)

『無名の南画家』加藤一雄著、湯川書房、平成9年、100部その後「加藤一雄の著作の残り2冊『蘆刈』と『京都畫壇周邊』を限定本にして三部作としたい」と言われた。しかし、一般に知られていない著者なので、本文を印刷して刊行するのは売れ行きを考えればかなりリスクが大きい仕事になる。

どのようにして本にするか考えあぐねて出た答えは、既刊の著書を古書店で買い集めて、違う装いで新たな本にする「作り替え本」と言うやり方。賛同者の湯川さんの古い友人伊東康雄さんと湯川さんと私で古書店を探し回り、一年程かかり『蘆刈』13冊、『京都畫壇周邊』20冊を入手できた。

湯川さんは冗談のように「生きている間に完成させたい」が口癖となり、その2冊の装本にも私が参加させて頂き、ようやく三部作の限定本が出来上がった。

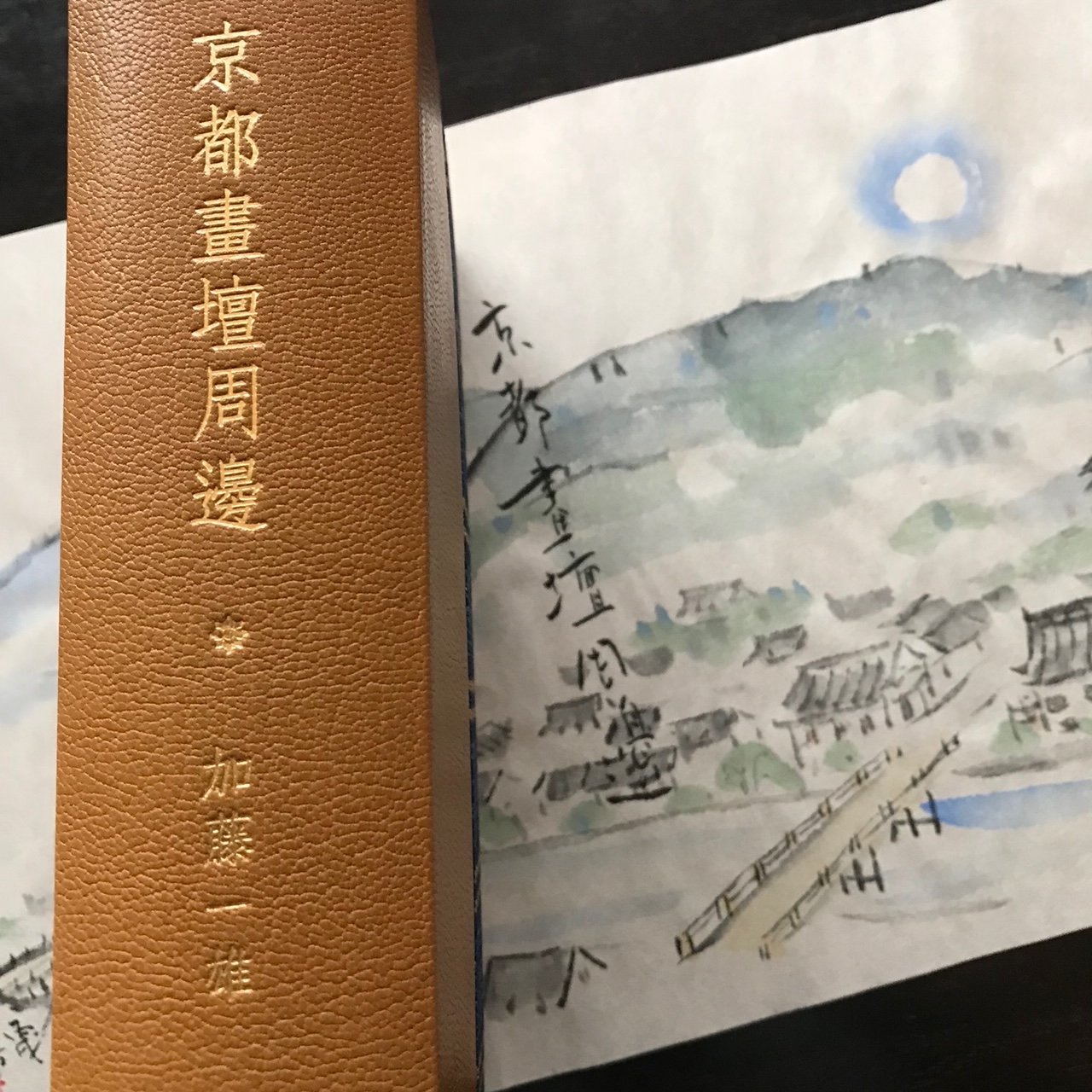

左/『蘆刈』、中/『京都畫壇周邊』、右/『無名の南画家』『蘆刈』加藤一雄著、昭和51年(1976)上木の人文書院版の本文を使い平成13年(2001)に13部作り替え/刊行 蘆刈十三部本刊行会/装本・絵 戸田勝久/20×14.5センチ/製本 須川誠一作り替え案のスケッチ函/自作の琳派風唐紙貼り保護ジャケット/中藤麗子染織の布に背モロッコ革表紙/13部全部異なる浦上玉堂風水墨画、加藤一雄著未刊の『玉堂』を思いながら描いた表紙裏/「惜墨如金」箔押し集めた古書に署名があったので、3冊のみサイン入り本13部違う墨彩画の扉絵題扉/手描き墨絵本文/人文書院の刊本をそのまま使用限定本のための奥付『京都畫壇周邊』加藤一雄著、昭和59年(1984)に用美社から上梓されたものを平成18年(2006)に20部改装/刊行 京都畫壇周邊二十部本刊行会/背、角モロッコ革、平に布貼り/戸田勝久肉筆絵貼り函/装本 湯川成一/22.5×16.5センチ/製本 須川誠一表見返し/著者が会いたかったと言う京都の画家山口八九子作「桃林図」題扉/浦上玉堂画「山中無事図」本文/美術評論、随筆を纏めた用美社刊本をそのまま使用20部本奥付裏見返し/山口八九子画「採菱図」刊行案内状函絵/墨彩画「京都鴨東風景」背/モロッコ革に背文字箔押し念願の加藤一雄三部作の限定本を2006年にようやく完成させた湯川成一さんは、2008年祇園祭の頃、彼岸に旅立たれた。

加藤一雄著書

生前刊行の4冊、左から昭和22年『無名の南画家』日本美術出版社/昭和41年『近代日本の絵画』河原書店/昭和45年『無名の南画家』三彩社/昭和51年『蘆刈』人文書院昭和37年『村上華岳畫集』加藤一雄、河北倫明共著、中央公論美術出版、1300部没後刊行書は、左端の2冊/昭和59年『京都畫壇周邊』用美社(書影は湯川本)と平成4年『雪月花の近代』京都新聞社戸田勝久(とだかつひさ)

画家。アクリル画と水墨画で東西の境が無い「詩の絵画化」を目指している。古書と掛軸とギターを栄養にして六甲山で暮らす。

< 16|ダーウィンの孫娘の木版画本 を読む