気取らず 威張らず|清野恵里子

10|舎利殿金閣、炎上す

臨済宗相国寺派の山外塔頭である鹿苑寺の名称は、創健者である室町幕府三代将軍足利義満の法号、鹿苑院殿に因む。境内の鏡湖池の水面に映る舎利殿金閣の壮麗な姿から、人々はこの寺を金閣寺と呼ぶ。

1929年7月1日、国宝保存法の施工に伴い、舎利殿金閣は国宝の指定を受けたものの、それから21年が経過した1950年7月2日の未明、焼失。放火の犯人として、金閣寺で修行中の21歳の見習い僧、大谷大学に通う林養賢が特定された。

犯行後、林は金閣寺裏の東大文字山の山中で睡眠薬カルモチンを大量に飲み自殺を図ったが死にきれず、ナイフで胸を刺して意識混濁の状態のまま発見される。

国宝金閣の炎上という衝撃的なニュースは世間の注目を浴びることとなり、事件から6年が経過した1956年に三島由紀夫が『金閣寺』を、さらに事件から30年近い歳月が流れた1979年、水上勉は『金閣炎上』を書き上げた。

三島由紀夫の『金閣寺』を原作とした映画『炎上』の監督は、日活から大映に移籍した市川崑。移籍後初の監督作品である。

映画化にあたり、華麗なレトリックがちりばめられた三島作品からの脚本作りは困難を極め、最後にバトンを渡された市川監督の妻、和田夏十が参考にしたのは、三島が丹念に集めた取材ノートだったとされる。

警察の取調室からはじまるという和田のアイデアは、監督をおおいに感心させたと伝えられるが、このシーンには、一瞬にして観る者の心をつかむリアルがあった。

鉄柵を嵌めた窓は開けられているものの空気が動いている気配はない、高温多湿の京都の夏。検事、刑事部長、捜査係長、三人の男たちの額にも汗がにじむ。

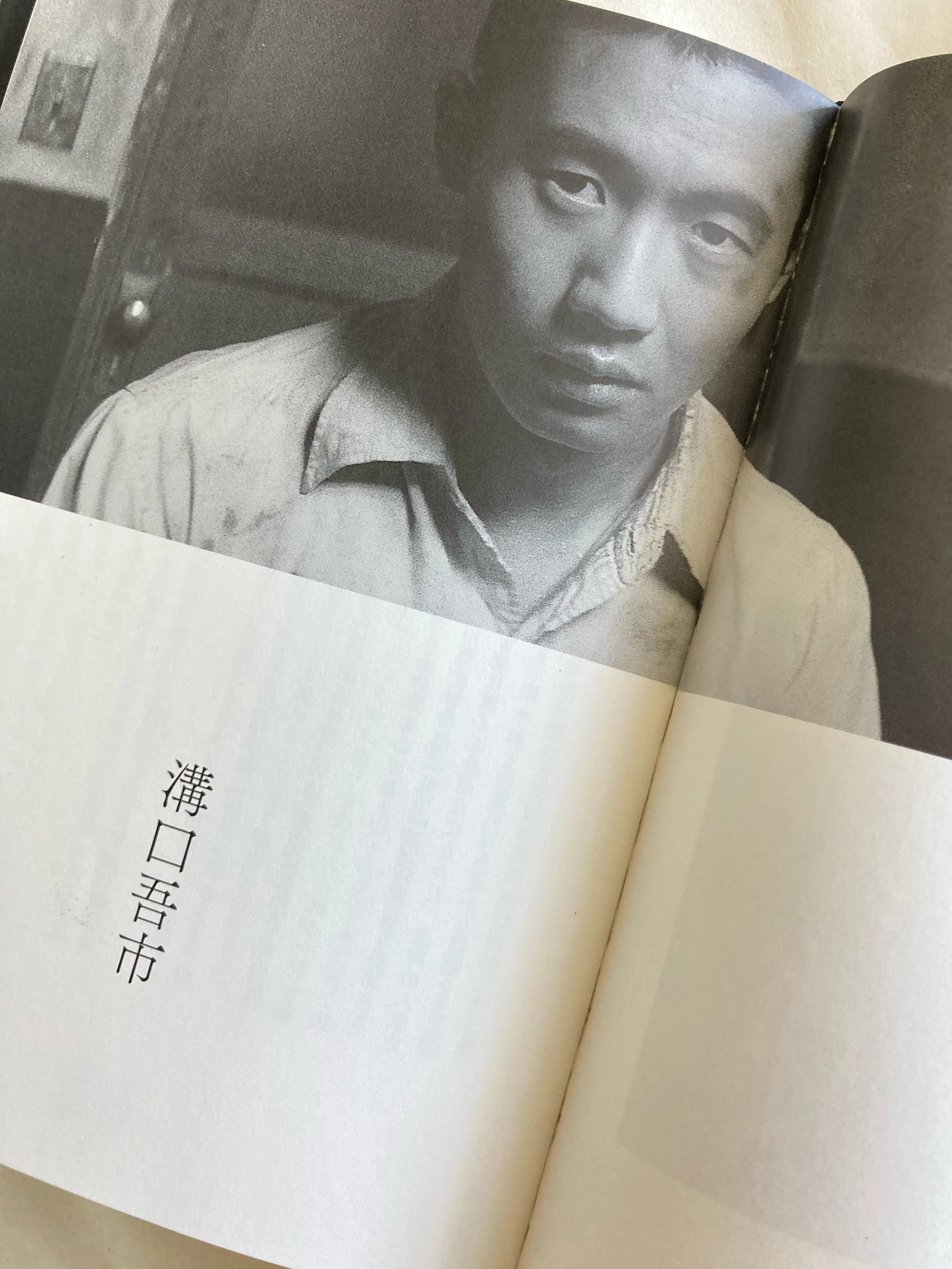

刑事部長が調書を読み上げ、そこに記された「小刀による胸の傷」を検事に見せようと、取り調べの刑事が、汗染みが浮く汚れたワイシャツのボタンに手をかけても、わずかに顔をそむけるだけで沈黙を続ける放火犯。幼さの残る青年、21歳の溝口吾市がそこにいた。

溝口吾市という吃音の青年を演じるにあたり、雷蔵は、いったいどのような時を過ごして撮影初日を迎えたのだろうかと想像する。

取調室で見せた虚ろな表情には、様々な感情を心の奥深くに封じ込めたままで辿り着いてしまった果ての静けさがあった。あれは確かに放火犯そのものの姿だったと思う。あの雷蔵の表情に出会うだけで、すでに『炎上』という作品の完成度を予感させた。役者のすごさである。

拙著『咲き定まりて 市川雷蔵を旅する』(集英社インターナショナル刊)より

丸刈りの青年を演じる大映の看板スター市川雷蔵に、当時の人気力士、千代の山、栃錦、若乃花の三横綱による賑々しい断髪式が用意された。

丸刈りにはなったものの、1931年8月生まれの市川雷蔵は、撮影当時二〇代半ばを過ぎている。額の生え際に幼さをとどめる一〇代後半から二〇代初めの青年とはだいぶ様子が違う。雷蔵と美粧担当の小林昌典は「分別くさい顔」と思い、「こんな分別くさい顔の奴が金閣に火をつけたりしない」と考えた。

雷蔵と小林昌典の出会いの詳しい経緯は分からないが、デビュー2年目の終わり、溝口健二監督作品『新・平家物語』で、若き日の平清盛を演じた市川雷蔵のメイクを担当した小林の印象的なエピソードが残る。

一切の妥協を許さぬ溝口監督である。若き日の清盛を演じる雷蔵の顔の拵え、とりわけ眉の様子にダメ出しを繰り返した。思案の挙句、小林昌典が考えたのは、熊の毛を鋏でチョキチョキと切って貼り付けた力強い眉。ようやく監督が頷いた。

『新・平家物語』から3年が経って『炎上』が制作され、小林に信頼を寄せた雷蔵の「分別くさい」生え際には、濃い鉛筆で産毛が描き足された。

のちに雷蔵について尋ねられた小林昌典は、撮影初日、楽屋で見た光景に驚かされたと語る。雷蔵が座る鏡台前には、撮影初日から最後の日まで、きれいに削られた濃い鉛筆が5本並べられていたという。

終戦から5年が経過した1955年から始まる高度経済成長の時代。とりわけ64年に開催が決まった東京オリンピックを前に日本中が湧きかえり、各家庭にテレビが普及すると、それまでも観客の動員数が下降線をたどる一方だった映画産業の低迷に拍車がかかる。

1931年京都に生まれ、1954年歌舞伎の世界から映画界入りして、1969年に亡くなるまでの15年の間、市川雷蔵が出演した作品の数は優に150本を超える。

娯楽の中心であり続けた映画の衰退の時期は、皮肉にも市川雷蔵が映画の世界で生き急いだ時間と重なるのだが、大手の映画会社は、相変わらず週替わりの二本立て興行を続けていた。

150を超える作品の多くは、いわゆるプログラムピクチャーと呼ばれる娯楽作品である。それでも雷蔵は、作品ごとに同じ役者が演じているとは思えぬ、見事な変貌ぶりで現場に臨んだ。

私が大学に入学した1969年。その年の夏、雷蔵は泉下の客となった。学生運動はやや下火になったとはいえ、校庭には立て看板が並び、ヘルメット姿の学生のシュプレヒコールが聞こえたあの時代、ずいぶん、たくさんの映画を観た。

ところが、市川雷蔵という「不世出」の俳優が出演した映画は、三隈研次監督の『剣』と、森一生監督作品『ある殺し屋』の2本だけしか観ていない。当時の映画青年たちが熱狂した作品のラインナップには、彼の出演作品は入っていなかったと思う。

半世紀近い時間が経過して、ふとしたきっかけから、市川雷蔵という役者への尋常ならざる傾倒が始まった。手に入るすべてのDVDを手元に置き、片端から毎日5本をノルマにして観続けるうち、いつの間にか「雷蔵を書きたい」という思いを募らせていた。

そうして「書いた」28本の作品の中に、特別な1本『炎上』がある。

『炎上』のファーストシーン。主人公、雷蔵が演じた吃音の青年溝口吾市が、取調官を前にした弱々しい小動物のような姿に、いきなり心を掴まれた。

『炎上』を書くにあたり、金閣寺の放火事件からほぼ30年後に上梓された水上勉の『金閣炎上』を道案内のようにして読み進むにつれて、『炎上』の主人公、溝口吾市と、吾市を演じた市川雷蔵、そして、実在した放火犯、林養賢がすっかり重なってしまうという、不思議な感覚から逃れられなくなった。

林養賢の生まれ故郷の京都府舞鶴市成生は大浦半島の北端に位置する。水上の出生の地である福井県大飯郡本郷村(現おおい町)からそう離れてはいない

水上には、10歳の折、生家の貧しさから京都相国寺の塔頭、瑞春院に預けられたという過去がある。放火した犯人もまた、臨済宗相国寺派の大本山である相国寺の塔頭である金閣寺で修行する青年僧だったという事件後の報道に、水上は衝撃を受けた。1919年3月生まれの水上と、1929年同じく3月生まれの林。二人の年の差はちょうど10歳。生まれ故郷も近く、歳もさほど離れていないことから、共通の知人もいた。水上が自らの過去を重ね、様々な縁を感じながら思いを巡らせたことはごく自然ななり行きだった。

長年にわたり、林養賢の足跡をたどったフィールドワークの成果ともいうべき、水上の『金閣炎上』は、事件当時の西陣署の刑事(後の西陣署長)が保管していた「金閣寺一件」という、分厚い回顧録と資料を参考にしたと、あとがきで本人が語る。

水上は、林養賢が生まれ育った成生の寺、西徳寺のこと、結核で早逝した父のこと、父の死後、住職を失った寺にひとり住み続けた母のこと、それらを取り巻く風土や周囲の人間模様など、水上流の執拗さで丹念に綴った。

私の『炎上』の最後が書けぬまま時間ばかりが過ぎていく中、本の中で水上が林養賢とその母の墓に触れた一節を思い出し、その墓を訪ねたい衝動に駆られて朝早い新幹線に飛び乗り、京都で乗り継いで東舞鶴に向った。

厚手のタートルネックのセーターにトレンチコートを重ねても、まだ寒かった記憶がある。冷たい雨も降っていた。東舞鶴のタクシー会社に前日電話して、半日ばかりの貸し切りを予約していた車に乗り込んだ。コンビニに立ち寄って、空腹を満たすサンドイッチや飲み物、ビニール傘も忘れずに買い込んだ。

最初に訪ねた小さな漁師町、成生の集落はひっそりと静まり返り、入り江に沿って丹後半島の伊根の舟屋に似た家屋が軒を連ねる。家屋に挟まれるように細く続く路地を進むと、林養賢の生家、西徳寺が現れた。無住の寺らしく、つつましい参道に並ぶお地蔵さんたちの赤い前掛けはすっかり色あせていた。

林養賢は、成生の集落から少しばかリ離れた小学校を卒業すると、安岡というところにある父の実家に下宿して、東舞鶴中学校に通った。

目的地の終わりはこの安岡。水上勉が『金閣炎上』の最後、林養賢とその母の墓を尋ね当てたところである。

タクシーをとめた通りから路地をのぞくと赤土の斜面、墓石らしきものも見えた。敦賀と東舞鶴を結ぶ小浜線の電車が走る。

雨でぬかるむ斜面をよじ登り、椿林の一角の墓石群を前にすると、手帖に控えていた母と子の戒名を探した。端っこの二基のうちの一基は「西法院鳳林養賢居士」、もう一基は「慈照院心月明万大姉」と読めた。林養賢とその母志満子の墓である。

1950年7月2日未明、金閣が炎上。息子を金閣寺に修行に出した後、しばらくして成生から生まれ故郷の大江山麓の実家に身を寄せていた林養賢の母、志満子のもとに福知山署の刑事が訪れる。金閣炎上のこと、息子養賢が行方不明であることを告げられた志満子は、実弟に伴われ向かった京都で息子が逮捕されたことを知った。

逮捕当日、志満子は面会を申し込むが養賢は「会いたくない」の一点張り。翌日訪ねてもかたくなな態度は変わらなかったという。

志満子のあまりの落胆ぶりに、心配した西陣署員が花園駅まで同行し、列車に乗り込むのを見届けたものの、発車後まもなく志満子は保津峡から身を投げて果てた。

母、志満子の墓石に刻まれた死亡年月日は昭和25年7月3日。金閣炎上の翌日である。

息子の死亡は、昭和31年3月7日。服役中に発症した父と同じ肺結核が進行、加えて極度の精神障害もあり刑期満了を目前にして、八王子医療刑務所から移送され、その後釈放となるのだが重体のため府立洛南病院に入院。翌年、27歳の誕生日を目前に控えた3月7日死亡する。

房を訪れた教誨師の回想には、母に会いたいと言って泣く養賢の姿も書かれていたという。享年44で他界した父の墓は、成生の西徳寺。母と息子は、安岡の共同墓地に眠る。

舞鶴は、終戦から間もなくして択捉島でソ連軍の捕虜になった父が、昭和23年10月、ナホトカから引揚船大郁丸に乗って、ようやく故国にたどり着いた地である。捕虜になってからの父が極寒のシベリアで過ごした歳月は、厚生労働省、援護局に申請して送られてきた資料に詳細に記載されていた。

タクシーの運転手さんにそんな話をすると、あいにく改修工事中で見学はかなわなかったものの引揚記念館の前を通り、舞鶴湾もぐるりとほぼ半周してくれた。

かつての大日本帝国海軍の重要な要であり、舞鶴鎮守府が置かれた舞鶴。軍港として白羽の矢が立ったことも大いに頷ける波の静かな湾内には、海上自衛隊所属の大小の船が浮かんで、平時であることに何の疑いもなく日々暮らすものにとっては、いささか違和感のある光景が目の前にあった。

水上勉の生まれ故郷である大浜から、おおい、さらには美浜、敦賀と、風光明媚な若狭湾沿いに続く原発街道なるものも脳裏をかすめる。

映画『炎上』の坊主頭の青年に出会ったことをきっかけに、時間や空間を飛び越えて、様々なリアルが幾重にも重なって、かなりの重さでずしんと迫る。

拙著『咲き定まりて 市川雷蔵を旅する』が手元に届いた日、あり得ない痛恨のミスが見つかった。何度も何度も、複数の人間の目で校正を繰り返したはずなのに。しかも、特別な作品である『炎上』の中にあった。

志満子が保津峡に身を投げたくだり、山陰本線が北陸本線と書かれている。増刷されたら修正と思いながら、7年が過ぎ、重版出来の日はいまだ訪れず、悲しい。

清野恵里子(せいのえりこ)

群馬生まれ。文筆家。伝統芸能や、古美術、工芸、映画など、ジャンルを超えて、好奇心のおもむくまま、雑誌の企画、執筆など続ける。独自の美意識に基づくきものの取り合わせは、多くのきもの好きに支持される。『咲き定まりて 市川雷蔵を旅する』、『時のあわいに きものの情景』など著書多数。

< 8|能楽師、浅見真州のこと を読む