書物の庭|戸田勝久

9|水仁舎刊本の2冊

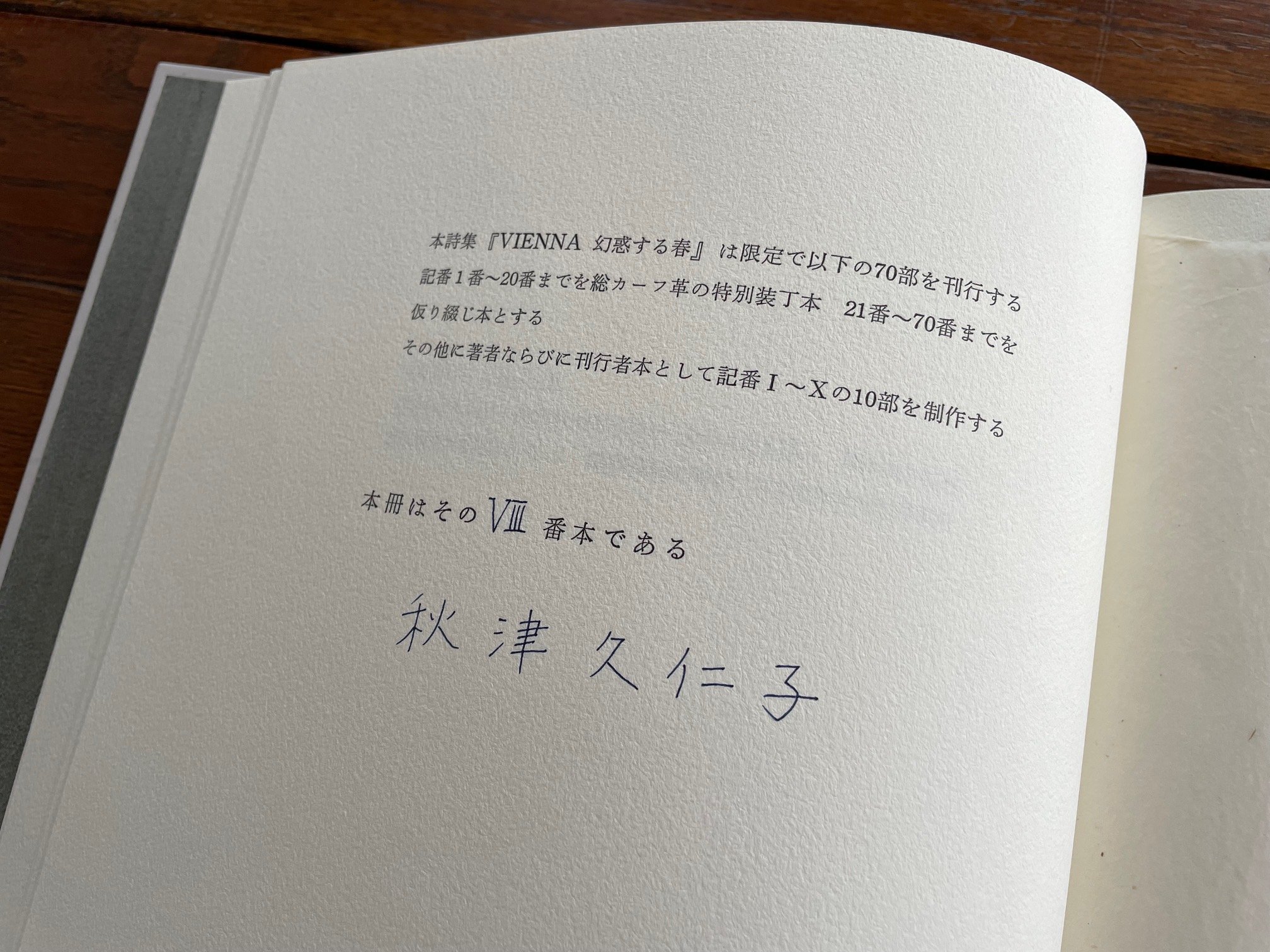

右/『VIENNA 幻惑する春』秋津久仁子著

意匠制作発行共に水仁舎、2001年11月、本文活版原版刷り、25.4×22.3cm、70冊限定、20冊は総カーフ革装丁本、50冊は仮り綴じ本。

左/『書物の旅』戸田勝久著

意匠制作発行共に水仁舎、2007年12月、本文活版原版刷り、22×17cm、127冊限定、内13冊は総革装その他は仮り綴じ本。

水仁舎の書物

「水仁舎」は、東京東村山市で北見俊一さんがひとりで企画、制作している出版社。

日本には自分が出したい本を選んでひとりで作っている版元は他にもあるだろうが、作ると言っても印刷、製本、箱作りは外註するのが当たり前だ。

水仁舎では北見さんの素晴らしい製本技術で全部手作り、時には印刷までしている。刊行が何百部になろうと糸綴じ、製本、製箱まで全て自分でされている。

北見さん曰く

「本の制作の僕のイメージというと、編集者が印刷も製本もデザインもするというものでした。分かりやすく言うと『編集者ひとりが本をつくっている』というのが本に対する僕のはじめの一歩です。

できることなら紙漉きから紙をつくり……まあそんなことを言い出せば限りなく理想論に近づくわけですね。

そこまでは無理としてもできるだけ自分の手でつくりたい。」

水仁舎以前、北見さんは詩集を刊行していた出版社で編集とあらゆる本作りの工程を経験し、革装手製本の技術も独学で学ばれた。

2001年、満を持して独立、ひとり出版社「水仁舎」を立ち上げられて、紙質と造本にこだわった詩集や詩誌を中心に美しい書物を作っておられる。

『VIENNA 幻惑する春』秋津久仁子著、2001年発行、箱入り、保護ジャケット付き総カーフ革装丁20冊本

水仁舎の初めての本。

世紀末ウィーンに捧げられた秋津久仁子さんの詩を活版印刷で刷り、黒革を基調に色革をモザイクのように貼り込んだ表紙。

これだけ凝った革装丁の書物は通常註文制作の「ルリュール」と言う物で大抵一部しか作られないのだが、版元制作として20冊も作られた。世の工藝製本家はこの仕事と数にまず驚く。手に技術があるひとり出版社の面目躍如だ。

ウィーン派に敬意を払いつつモダニズムの要素が入ったデザイン豪華なスウェード革の見返しテクスチャーのある紙に活版印刷シルク糸で編まれた花布書物と箱の精密な収まり具合は手製本ならではのもの『書物の旅』戸田勝久著、2007年、口絵肉筆水彩画、箱入り、保護ジャケット付き総革装丁13冊本

私が書いた書物と書画に関する随筆を纏めて刊行されたエッセイ集。書物をイメージした色革モザイクを貼り込んだ表紙。革の素材感を微妙に変えてあり、手触りを楽しめる。

繊細な総革装の表紙を箱の出し入れの摩擦から守るための保護ジャケット、これにくるんでから箱に入れる口絵肉筆水彩画は13枚描いたので、13冊それぞれに違う絵が入っている製本家「KITAMI」の箔押し刻印手編みの3段花布が美しい「英仏の製本文化の違いについて」

英国式に版元で製本し完成された書物2冊仏蘭西式の仮り綴じ本(右)とそれを製本家が総革装丁(左)した『風車小屋便り』英国では出版社がデザインし製本した書物が販売されている。明治維新時に日本もそのやり方に倣ったので、現在書店では百花繚乱、様々な色彩とデザインの本が並んでいる。

仏蘭西では、白地に表題と著者名だけのシンプルな薄い紙表紙の仮綴じ本が多い。出版社はあまり主張しない簡単な表紙で販売し、購入した読者が丈夫で美しい装丁にしたい時、街の製本家、製本工房に持ち込み好きなデザインを指定して箱、表紙、見返しなどの紙を選んで予算に合わせて註文する。

私が初めてパリを訪れた1976年に永井荷風の訳詩集『珊瑚集』岩波文庫版を持参し、製本工房に行き背角革平マーブル紙貼り装丁に註文した。その折り電話帳でパリの製本工房を探したが、1ページの半分程を占めるたくさんの名前が記載されていてどちらに行こうか迷ったものだ。

今は仏蘭西でも製本工房に註文する習慣が薄れて、工房の数はどんどん減っていると言う。街の書店にも版元製本された彩り豊かな表紙の書物が随分増えている。

パリの工房で製本してもらった想い出の岩波文庫『珊瑚集』日本が英国の版元製本方式では無く仏蘭西の書物制作システムを導入していれば、街に製本家や工房が存在して、掛軸の表具を頼むように自分の為に世界に一冊しかない本の装丁を気軽に註文することができたのだろうかと、夢想する。

明治以来日本には版元製本で美しい書物を作って来た春陽堂、第一書房、江川書房、野田書房、湯川書房などの名出版社があった。水仁舎はそれらのどれとも違って英国式版元製本の列に並びつつ仏蘭西式の仮り綴じ本も出すと言うハイブリッドで稀な姿の出版社だ。

日本で唯一と言える「手製本自社制作」のひとり出版社水仁舎の未来が明るい事を祈りつつ、英国と仏蘭西の本を眺めている。

戸田勝久(とだかつひさ)

画家。アクリル画と水墨画で東西の境が無い「詩の絵画化」を目指している。古書と掛軸とギターを栄養にして六甲山で暮らす。

< 8|英仏の銅版画挿絵本2冊 を読む