書物の庭|戸田勝久

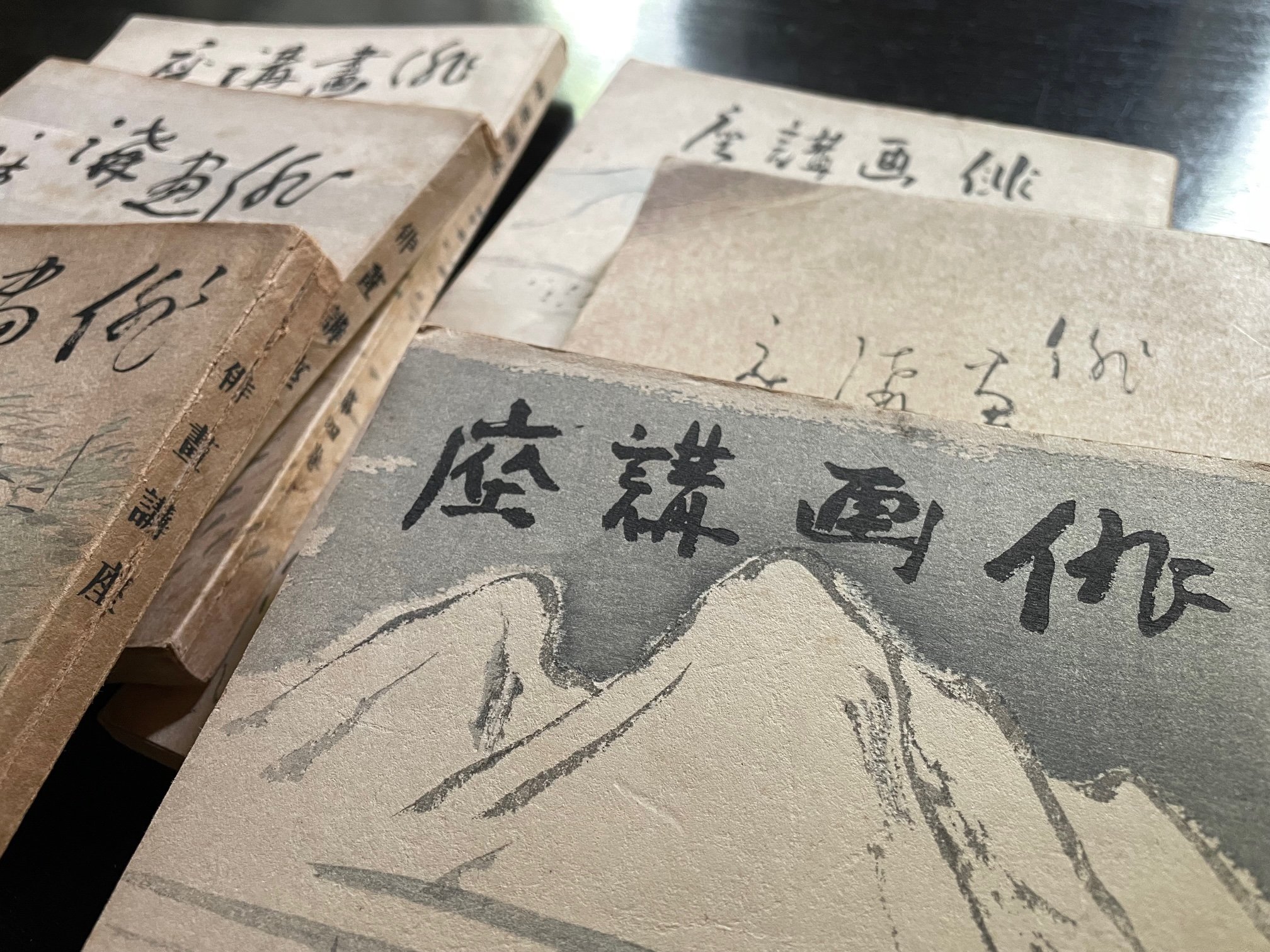

7|木版画入り戦前の俳画教本

『俳畫講座』全6巻

昭和2年11月〜昭和3年5月、俳畫講座刊行會発行、編輯 伊東月草、表紙並びに挿絵49点の木版画製作 東京はいばら

今は流行らないが、昭和50年代頃に俳画が老後の趣味としてブームになりあちこちに俳画教室があった。もっと昔、戦前の粋な大人たちは句を詠み俳画くらいサラッと描いていた。

近世の俳人も俳画をたくさん描いている。

芭蕉は絵を描くのが好きだったので、俳画もなかなかの腕前、蕪村は俳画を完成させた俳人画家。一茶は素人の略画だが、諧謔味のある句に良く合っている。

明治、大正時代に月並俳諧の発句から俳句へと変化して、俳句を嗜む日本画家により近代の俳画が出来上がった。

それらの画家達が集まって手本を描き、俳画論を述べ、俳画の歴史、俳人列伝、季語と古俳句の解説、画材や描き方について丁寧に纏めたこの俳画教本を作り上げた。

編集人伊東月草は挿絵印刷にこだわり、浮世絵版画の彫り師、摺師がまだ元気だった時代に凄腕の職人を選んで、全6巻で合計49枚もの俳画の版画を作り、綴じ込んだ贅沢な絵手本となった。発行当時、これほど手間がかかる本は最終号まで続かないだろうと言われたが、6巻までちゃんと完結した。

以下、1巻から6巻までの表紙木版画と内容ページと綴じ込まれた手刷木版画の一部。

第1巻 表紙木版画/森田恒友(洋画家、南画家)

当時の人気画家小川芋銭、森田恒友の鑑修

鴨子(木版手刷) /小川芋銭(ウセン、日本美術院同人の俳人画家、『ホトトギス 』の挿絵、表紙を描いた)

帰漁/小杉未醒(別号放庵、洋画、日本画家、東大安田講堂の壁画製作)

駒草/丸山晩霞(信州の水彩画家)

案山子/岡本一平(画家、岡本太郎の父)

鹿/星野空外(京都の俳画家)

蛙/山口八九子(ハチクシ、京都の俳人、南画家)

鮎/中島菜刀(日本美術院の画家)

狐/紫 人

第1巻には芋銭、未醒など売れっ子画家達が8枚の作品を描き、日本橋はいばらの職人が美しい木版画にした。

以後6巻まで画家が変わりつつ、各巻6〜8枚の版画が入っている。

第1巻冒頭に子規の弟子、河東碧梧桐の義兄の青木月斗が俳画を明解に論じている

星野空外による筆の基本的な説明

絵具の基礎知識

八九子の蛙の描き方

古来からの俳画家を詳しく解説

奥付に部数の記載がないのが残念、1巻が売り切れたので、100部増刷したが直ぐ予約で満杯になったと言う、発行総部数は多くても数百位かと思われる

「添削批評券」が添付されており、作品を送れば添削され、良い作品は誌上に載せられた、「俳画講座会報」には俳画技法の細かな質疑応答が載る

第2巻 表紙木版画/山口八九子

炬燵/中村不折(洋画家、書家、漱石の『吾輩は猫である』の挿絵を描いた)

焚火/小川千甕(センヨウ、京都の洋画家、日本画家)

ギギと藻/山口八九子

遠近法の分かりやすい解説

第3巻 表紙木版画/星野空外

沼辺/森田恒友

田螺/福田平八郎(京都の日本画家)

鶯/山口八九子

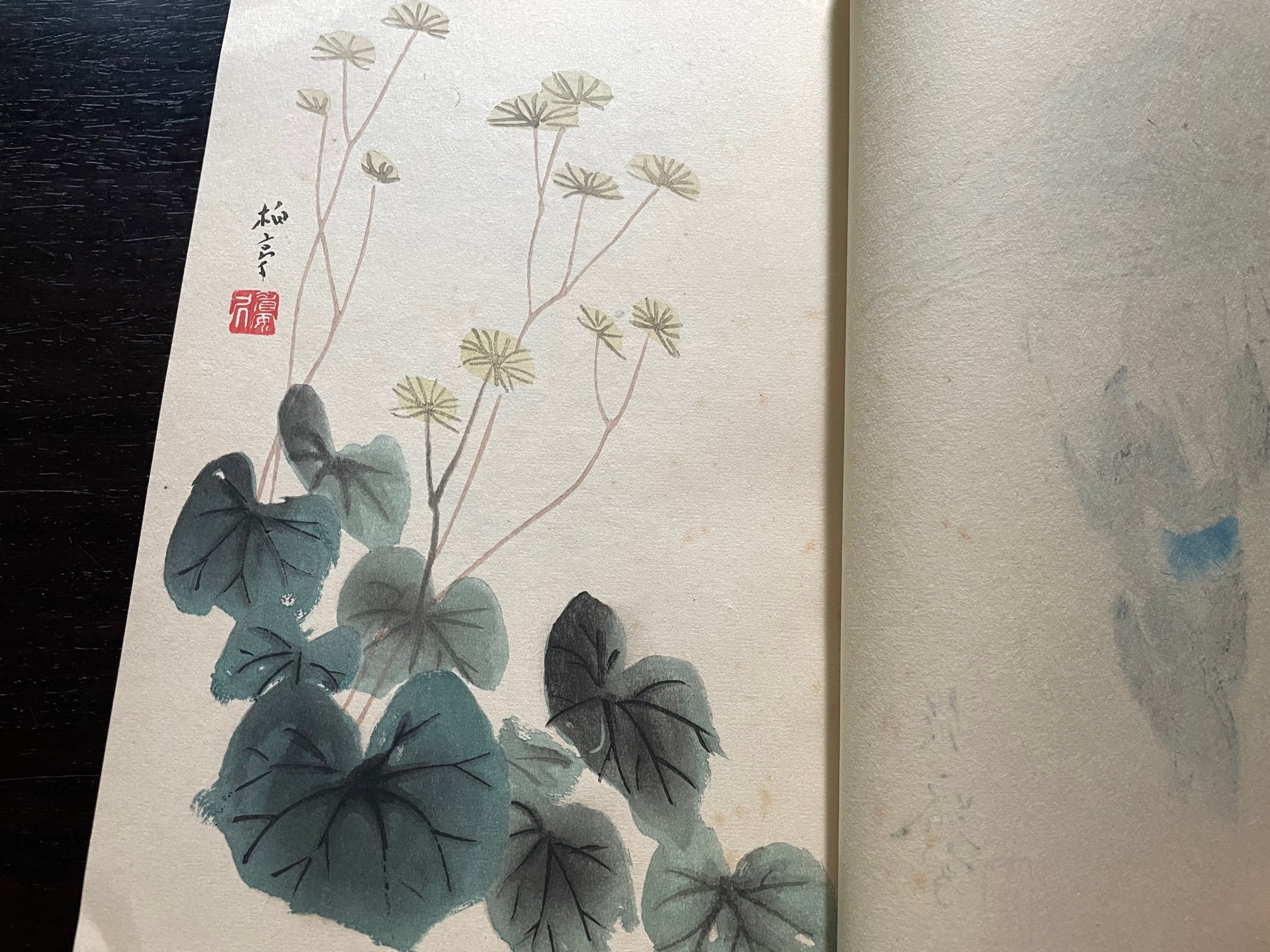

くわゐ/井上木它(ボクダ、サントリー角瓶のデザインをした画家、青木月斗の俳誌の表紙も描いた)

通草/中島菜刀

井上木它のくわゐの描き方

冬日/平福百穂(南画家、歌人)

第4巻 表紙木版画/本方秀麟(新俳画運動を起こした俳画家)

草花/丸山晩霞

すっぽん/星野空外

蟹/中島菜刀

山魚/井上木它

第5巻 表紙木版画/小川芋銭

松に鶴/津田青楓(漱石に絵画指導した画家)

群鶏/丸山晩霞

郊外所見/小川千甕

俳画を完成させた与謝蕪村について

第6巻 表紙木版画/近藤浩一路

麦秋/竹内栖鳳(戦前京都画壇の大家)

椿/大谷句仏(光演、東本願寺第二十三代法主)

春の水/富田溪仙(日本美術院同人の画家)

畑の姥/近藤浩一路(水墨画家、白井晟一の義兄)

石蕗/石井柏亭(版画家、洋画家)

泳ぎ/森田恒友

釣り/山口八九子

第6巻には竹内栖鳳、大谷句仏、富田溪仙など大物がズラリと並んでおり、編集人の完結号に対する気合を感じる人選だ。

星野空外による丁寧な添削

第6巻奥付

昭和2年11月からほぼ毎月刊行されて昭和3年5月に6巻で無事に完結した。

毎月の締め切りに追われた気難しい木版画職人達をなだめながら大量の木版画製作をし、多くの著者による多岐にわたる俳画についての著述を集めて編集した俳人伊東月草の苦労は大変なものだっただろう。

美しい手刷木版画が嬉しい本書だが、充実した俳画論、俳人紹介、季語や連句の解説など現代人にも読み易く貴重な本でもある。

明治、大正、昭和時代の雅人達が遺してくれたこの書物に勝る俳画講座本はその後出ておらず、優れた近代俳画教本としてのこの6冊が忘れられないようここに紹介させて頂いた。

戸田勝久(とだかつひさ)

画家。アクリル画と水墨画で東西の境が無い「詩の絵画化」を目指している。古書と掛軸とギターを栄養にして六甲山で暮らす。

< 6|マルティ挿絵本の一冊 を読む